顧客のロイヤルティ(ファン、リピーターの獲得)や長期的な収益につながる具体的な案として、顧客志向文化の構築が挙げられる。

顧客志向文化を構築し、強力な顧客基盤を固めることで、収益成長率や財務業績において競合他社を引き離すことができる。

なぜなら、多くの企業では階層や指示命令系統が基盤となっており、メンバーがトップや上司の顔色をうかがいながら仕事を進めるという、内向的な文化の方が普通だからである。つまり、組織内における顧客へのサービス精神育成が差別化につながる、ということである。

組織メンバーの関心や注意が内向きになればなるほど、外部である顧客に対するベクトルが弱まり、顧客喪失や競合との敗北につながる可能性が高い。

組織が競争を生き残るためにも、全体のベクトルを可能な限りにおいて、外に向けるような仕組みと、それを促すような組織文化の構築が求められる。

顧客志向文化を構築するための6条件

顧客志向文化を構築するには、次の6つの条件が関係する。

① メンバーのタイプ

性格が社交的で親しみやすいメンバーを採用しているかどうか。

② ルール化・マニュアル化の程度

サービス担当者には、さまざまな顧客に対するサービス要件に対応するための裁量権を与え、それを満たすために制約を取り去っているかどうか。

厳格な規則、手続き、ルールがあると、顧客志向のサービスの提供が困難となる。

③ 権限委譲

顧客のサービス担当者に、顧客満足につながる行動に必要な意思決定を下せるような権利が与えられているかどうか。

④ 傾聴スキル

サービス担当者が、顧客の発信するメッセージに耳を傾け理解する能力を有するかどうか。

⑤ 役割の明確化

サービス担当者が、組織と顧客の間で橋渡しの役割を担っているかどうか。

組織内の上司やトップと、顧客双方の要求に応える必要があり、役割のあいまいさや対立が高まると職務満足感が低下し、業績も損なわれかねない。

顧客志向文化がうまく機能すれば、最良の仕事の方法(ベストプラクティス)や重要な業務にかかわる不確実性は減少する。

⑥組織が効果的になるために役立つ行動を取る

顧客志向文化のメンバーは、心から顧客を満足させたいと考えており、顧客のニーズを満たすためには、通常の業務範囲を超えた行動も積極的に取ろうとするかどうか。

その行動は、マニュアルや職務記述書には細かく書いておらず、公式化されていない。

顧客志向文化構築のための6つの施策

以上の要素を踏まえて、顧客志向文化の構築のために次のような対策が考えられる。

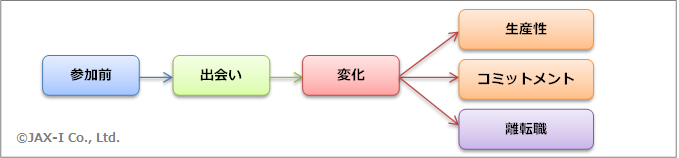

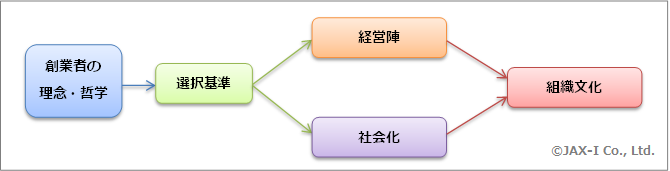

① 選抜採用

サービス志向の強い性格や姿勢を持ったサービス担当者を採用することが出発点となる。

親しみやすさ、熱意、気配りのあるサービス担当者は、サービスの質に対する顧客の感じ方に良い影響を与える。

② 研修と社会化

すべての組織が①のようなメンバーを新たに採用できるとは限らない。

したがって、採用よりも研修や参加プログラムに重点を置き、商品・サービス知識の向上、傾聴スキル、忍耐、感情の表現に焦点を当てる。

③ 権限委譲(エンパワーメント)

ルール化やマニュアル化の程度を低くし、メンバーに対して業務に関する日常の意思決定を行う裁量権を委譲する。

④ リーダーシップ

顧客志向文化におけるすぐれたリーダーは、顧客中心のビジョンを伝え、顧客のために全力を尽くすという姿勢を常に示すことで職務を果たしている。

メンバーに対して、そのようなリーダーシップ開発に努めることも有効となる。

⑤ 業績評価

結果の数字ではなく、努力、コミットメント、チームワーク、問題解決などのサービスの質が向上する行動を評価する。

⑥ 報酬システム

顧客満足につながる目立った取り組みを認め、非常に優れた顧客サービスを昇給・昇進・報酬の条件とする。

本説明文は(株)若水の作成によるものです。 転載・転用・問合せをご希望の方は下記フォームよりご一報ください。 また、本説明文は弊社の解釈にもとづき執筆されています。 雑誌記事や論文等による学術性を保証するものではありません。