新年おめでとうございます。2017年の始まりにあたり、年頭所感を述べたいと思います。

私たち人は、まぎれもなく社会で生きています。社会とのつながりによって、社会的秩序の前向きな恩恵の下に私たちは生活を保つことができます。一方で、そのつながりがあるからこそ、マイナスの影響をこうむることがあるのも事実です。

同様に、私たちは組織とのつながりなくして生きることが難しい時代にいます。私たちの生活を安全で、便利で、快適で、楽しくするためには、官公庁だけでなく様々な営利企業や民間法人などの組織の力があることは、自明のことと言えます。

その前提を踏まえ、ITや人工知能をはじめとする技術革新、シェアリングエコノミーの台頭や加速的に進む少子高齢化など時代の流れとともに変わりゆく社会や人の価値観、そして移りゆくトレンド。その流れに翻弄される環境下にあって、組織がどのようなあり方を求められるか、「改」、「決」、「変」という3つの視座から考えることが重要であると考えます。

「改」の進化

改善という言葉は日本社会では当然のように使われています。日々の業務改善だけでなく、経営改善や体質改善といった様々なレベルで用いられ、日本人にとっては美徳であり強みとされているように感じます。

しかし、ひとえに改善と言っても、時代の変わるスピードに対して、少しずつの進歩的な改善ではもはや足りず、「進化的な改善」が組織には求められていると思われます。

進歩は、あくまでも同一線上の前進でしかありません。しかし、進化とは何らかの破壊的なイノベーションをも伴った変身であり、既存の路線や形態からは脱し、かつ、前向きな歩みを実現したものです。

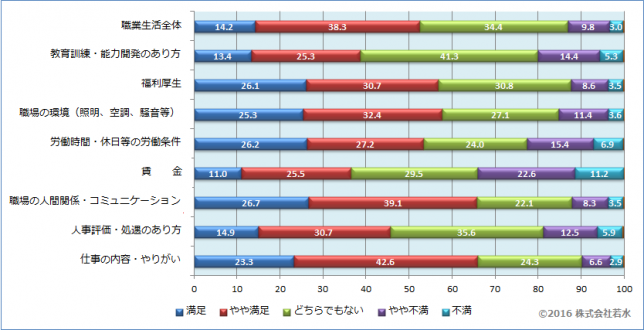

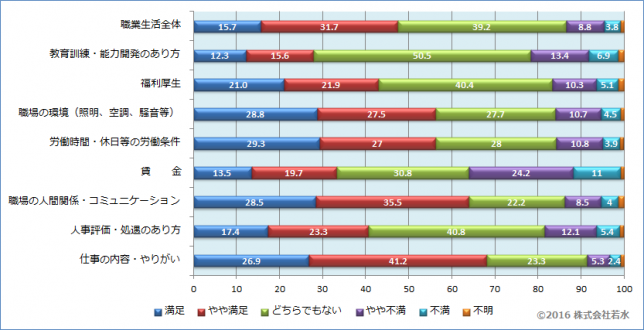

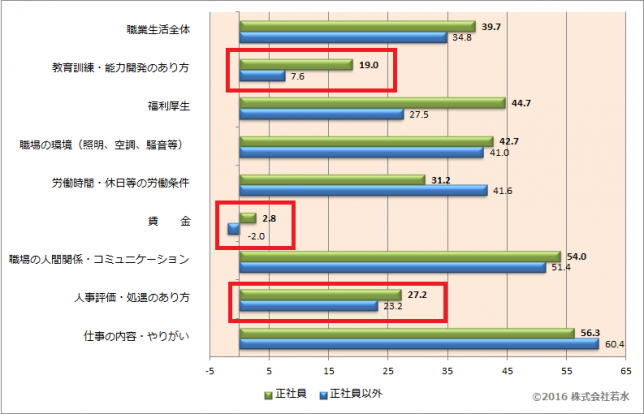

2016年は「雇用と労働」について大きく考えさせられる事件がありました。「過労死」という特異的な日本語が世界に知られるようになってから時間が経ちましたが、その内容については時とともに変質しています。働きすぎによる肉体的な負担による過労死が圧倒的多数なのではなく、精神的な影響による自死が増加しており、両者が5割ずつの構成で、現時点で年間約200名の方が過労死認定されています。

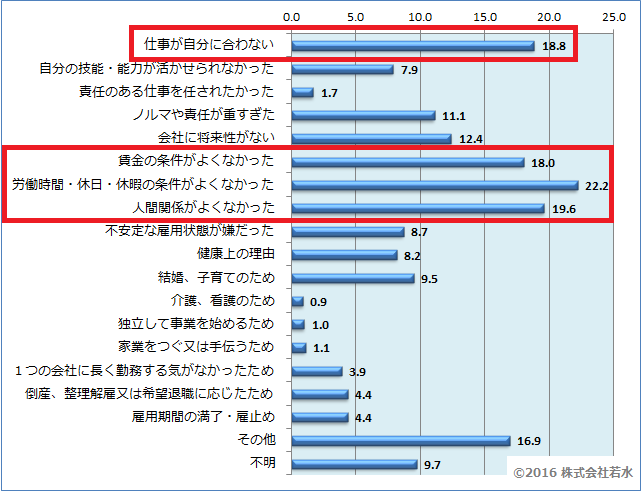

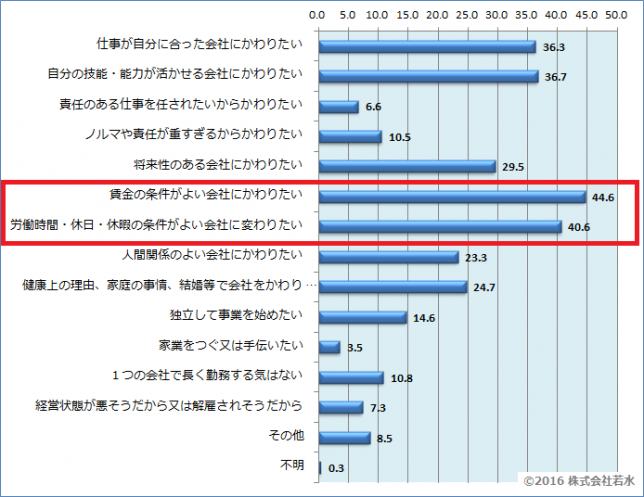

また、中途採用市場の活発化からわかるように人材の流動性も高まっており、辞めた理由のほとんどが「賃金」や「労働時間の長さ」によって占めていることは、中小企業をはじめ深い問題を抱えていることがうかがえます。

この点から、労働環境の改善というテーマに多くの企業が取り組み、「進歩的改善」によって一定の成果を挙げてきていたにもかかわらず、変化の速さに追いつかず、無理が生じている現実は見逃せません。

組織は、過去の延長線上にある改善(イノベーション)ではなく、その企業にとってコアとなる部分(聖域)にも踏み込んだ、破壊をともなった進化的改善が求められていると考えられます。

「決」の明確化

組織が本来的に抱える課題は大きく3つに分かれます。

まず、事業規模の維持拡大やそれに見合う人員数の確保、労働環境の改善といった、過去のあり方に対する現状維持と向上を前提とする、過去から未来への同一線上に展開できる、進歩的改善課題。

二つ目は、何かを放棄したり、あきらめたり、削ったりするといった前提をもとに、将来の着地点を定める、縮小目線の課題。この課題には事業の整理だけでなく、組織そのものをなくすことも視野に入ります。

三つ目は、既存の常識や定道から逸脱するという前提で、これまでになかった商品の開発、付加価値のついたサービスの提供、新たな路線変更、ルールや制度設計、組織開発など、創造性の高い課題。

組織が以上の3つの課題に臨む場合、「人材」がカギになることは言うまでもありません。事業を維持向上させたり、創造的な仕事に取り組むことだけが人材を要するだけではなく、縮小的な方向に進むことを決め、具体的な行動に移していくことも「人」が主体だからです。もし既存の体制で縮小が決められるならば、新たな人材を採用する意味はないかもしれません。

組織が、将来的なビジョンを定めて人を確保していくに当たっては、自ら抱える課題について見きわめ、それに適した人材を採用あるいは配置していくことが求められます。

また、採用・配置される側から見れば、組織がそれぞれの課題についてどのように取り組んでいるかを見て、自己と職場のマッチングを考えることになるでしょう。

いずれにせよ、組織はどういった問題意識があって、何の課題についてどのように取り組むのかを明確化し、複雑な状況下にあっても進むべき道を「決める」ということが求められます。

「変」の前提化

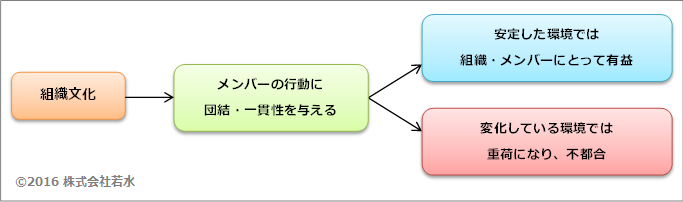

「強いものが生き残ったのではなく、変化に適応したものが生き残っただけだ」

時代と環境が変わる中で、変わりにくいものがあります。それは、これまでの時代を生き抜いてきた組織経営者です。

これまでに述べた進化的改善や取り組むべき課題の決定についても、組織の意思決定は経営者によって大きな影響を受けます。

独断独決のワンマンスタイルは、組織がスピード感を持って成長する段階では前向きな結果をもたらしたはずです。しかし、組織体が大きくなって行動に時間がかかるようになっただけでなく、あらゆる情報が飛び交い、コミュニケーションのあり方が多様化し、未来の予測が難しい複雑な状況下では、いつまでも同じスタイルではリスクが高い可能性があります。

組織が時代に適応して変わっていくためには、経営者が「変わらなければ生き残れないのだ」という前提を持つ必要があります。

その前提をもとに、上記の「改」や「決」に臨まなければいつまでも経営者、あるいは、経営陣がボトルネックになり、組織が停滞してしまうかもしれません。

「対」の姿勢

「改」、「決」、「変」という3つの視座から導かれる組織の持つべき姿勢は「対」の一字に集約されると考えいてます。組織が、コアとなる課題に「対する」、つまり、正面から向き合って取り組むことが必要であるということです。

なぜ「対」なのか。

組織が変わるべきことを自覚し、どのように進化すべきかを決めて進むためには、これまであえて見逃してきた、あるいは、目をつぶってきた問題について対峙すべきときだからです。

比較的小規模の事業者が急激な成長を遂げたパターンでは、売上増と事業規模の拡大スピードに乗って放っておかれる問題は、基本的に内政の充実面に現れます。

社内体制の構築、労務環境の改善、社内意見の募集と反映、各種ルールの整備、属人的情報の資料化、社内業務フローの可視化などが挙げられます。内政の問題は、売上の確保と資金繰りへの注意から基本的におろそかにされがちです。

内政面を整備しながら成長してきたものの、やや成熟期に入っている組織にとっては、これまでつくりあげたものの見直しと、時代に沿った制度革新や進化的改善が必要です。

既存の制度やルールは、放っておけば形骸化したり、仕事が属人化している場合にはまったく無視されたりします。情報の共有化がなされていなかったり、不正や法令違反の温床となる場合もあり、その結果として組織にとって致命的なダメージを与える問題に発展することもあります。

現状の維持向上に安住し、新しい路線や新サービス・商品開発などが打ち出せず、同じことを繰り返し、何となく継続している組織は、もはや目を覚ますべきときです。

何をすべきかは、現場にいる問題意識の高い優秀な社員が把握していることもあり、社内の声を聴く必要があります。また、それはしたくないという場合には、社外の声を広く聴くときです。これまで接して来なかった層の人々との交流は、刺激や新しいアイデアを得られる場合があります。社内や外界からもたらされるそれらの情報には、これまでのマネジメントで培ってきた経験と勘がはたらくものが潜んでいます。そのような偶然性にこそ、「対」のヒントがあります。

積極的にアウトブリーディングを

組織を進化的に改善・前進させる「対」には、これまでにない情報やアイデアとの接触が必要です。いつもと同じ顔ぶれ、いつも同じ層の人々と交わる機会を持っている人は、その範囲外の世界から疎外されます。そのようなインブリーディング(同系交配)的な習慣は捨てるべきです。

強く、生き残ることができる組織を目指し、新しい刺激や創造性を得るためにも、既存の世界の外と交流し、新しい血を分かち合うアウトブリーディング(異系交配)が行動として求められるのではないでしょうか