組織文化の始まり

「業務開始前には掃除をする」

「顧客への対応は迅速第一」

「朝礼はとにかく元気よく」

「社歌は肩を組んで歌う」

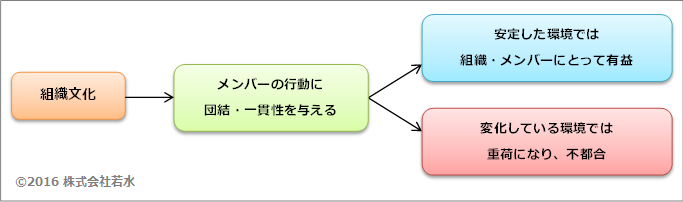

組織に入ったとき、既存メンバーは習慣や伝統、物事の進め方を細部にわたって、言われるまでもなく行っている。

なぜそのようなやり方をしているのか?

それは、これまでに行われてきた方法のうち、成功の度合いが高いものを選ばれている。

そして、どれほど成功したかどうかは、ある人物によって決められる。すなわち、創業者である。

創業者、あるいは、実質的な力を持つ人物が決めたルールや行事、ほめたやり方、評価したことがら、逆に、怒りを買ったことなどは、組織メンバーの考え方や行動に大きな影響を与える。

本来的に、創業者は組織がどうなるべきかというビジョンを持ち、物事のやり方について前例に縛られることがない。創業者の発言や行動、決断そのものが前例となる。

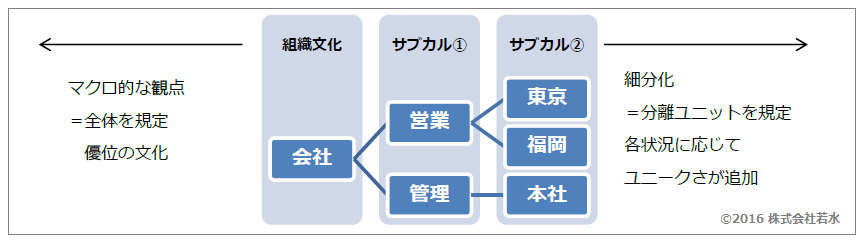

規模が小さく新しい組織であれば、メンバーの全員に創業者の価値観やビジョンが強い影響力を持って、それが文化として定着する。

創業者はオリジナルな考えを持ち、その考えをどう実施するかについて特定の考えを持っている。そのような中で、最初のメンバーたちが創業者とのやり取りの中で経験的に学び、繰り返し行われて維持されるものが、組織文化としての始まりである。

たとえば、国際的な自動車メーカーの本田技研工業株式会社は、創業者の本田宗一郎の価値観や考え方がいまも残っているとされる。このような有名企業に限らず、様々な企業を見渡せば、創業者が源となる文化が諸所に見て取れる。

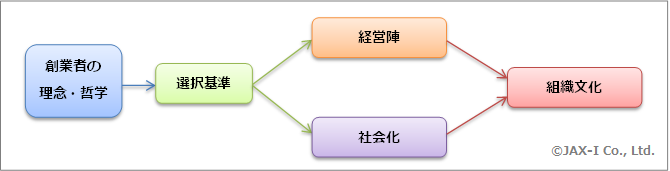

組織文化の誕生プロセス

最初の組織文化は創業者の理念や哲学から生まれ、次に採用の基準(どんな人物を組織メンバーに加えるか)に強く影響を与える。

そして、現在の経営陣は、受け入れられる行動や受け入れられない行動について、特定の「空気」をつくることになる。

もちろん、創業者から経営を受け継いだ次のトップも、組織文化に影響を与えるが、先代から続いたものをいかに取捨選択し、新たな文化を生み出すかについては大きな課題となる。

組織メンバーがどのように組織文化を受け入れていくは、次のことに影響される。

- 採用プロセスで、組織の価値観と新メンバーの価値観をマッチさせることがどれくらい成功するか

- 経営陣がどのような社会化(文化への適応を促すこと)の方法を好むか

強い文化を浸透させ、組織メンバーをコアとなる価値観のもとに動かしていき、マネジメントしようと思うためには、組織文化とマッチする人物の採用から始めることになる。

トップから直接影響を受けやすい経営陣のあり方と、メンバーを組織文化になじませる社会化の仕組みについて、そのプロセスを客観的に観察・分析することで、トップや経営陣は組織文化がどのようなメカニズムとして機能しているか、理解することができる。

本説明文は(株)若水の作成によるものです。 転載・転用・問合せをご希望の方は下記フォームよりご一報ください。 また、本説明文は弊社の解釈にもとづき執筆されています。 雑誌記事や論文等による学術性を保証するものではありません。